古市研究室 新着情報

What's up!, the latest news at Furuichi Lab.

- 詳細

本日は現在開発中のシリアスゲーム”パイレーツオブソマリア”の取材のため,海上保安庁の観閲式に行ってきた.乗艦したのは旗艦”やしま”.麻生内閣総理大臣も乗艦されていた船だ.本日の東京湾は強風による高波で,観閲式に最適ではなかったかもしれないが,訓練(ライブ・シミュレーション,シリアスゲーム)には最適であったのではなかろうか.訓練する方も我ら観閲する方も体力的に大変であったが,荒波の中での人命救助等迫力満点で,今後の研究に活かせる多数の知見を得ることができた.

- 詳細

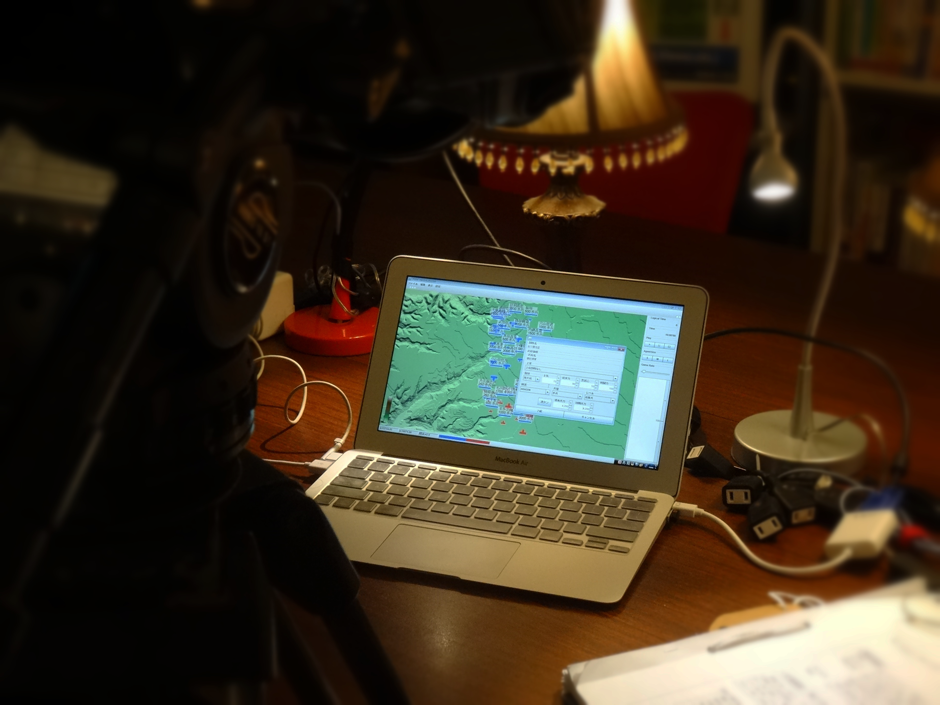

歴史研究家のための研究支援ツール「戦国FUSE」を古市研究室では開発しています.このツールは,これまでNHKの番組「覇王伝説」及び「英雄たちの選択」の中で歴史家の小和田先生と一緒に当時の戦い(それぞれ「織田信長と武田信玄の架空の戦い」及び「関ヶ原の戦い」)を再現し,番組中ではその結果に基づいて歴史談義が発展しました.近々,戦国FUSEを用いて新たな戦いを再現する予定です.詳細が決まったらこちらでアナウンスします,乞うご期待!

- 詳細

世界公開開始!チーム協調型対戦ゲーム"Line Ho!ckey"をYouTubeで公開中です.本研究成果は,3月9日(火)に東京大学で開催される情報処理学会全国大会にて発表しました.見学,取材等の申し込みは,本ホームページ上の問い合わせフォームをご利用ください.

- 詳細

3年生ゼミナールIで利用している教材の一部を紹介します.Dr. Caitlin KelleherがCMU大学院で開発したStory Telling Aliceは,コンピュータにより物語を作成するシステムです.分散仮想環境構築技術と共通技術が多いので今期の教材の一つとして利用しています.まずは,このシステムを使って制作した物語を動画でご覧ください.

- 詳細

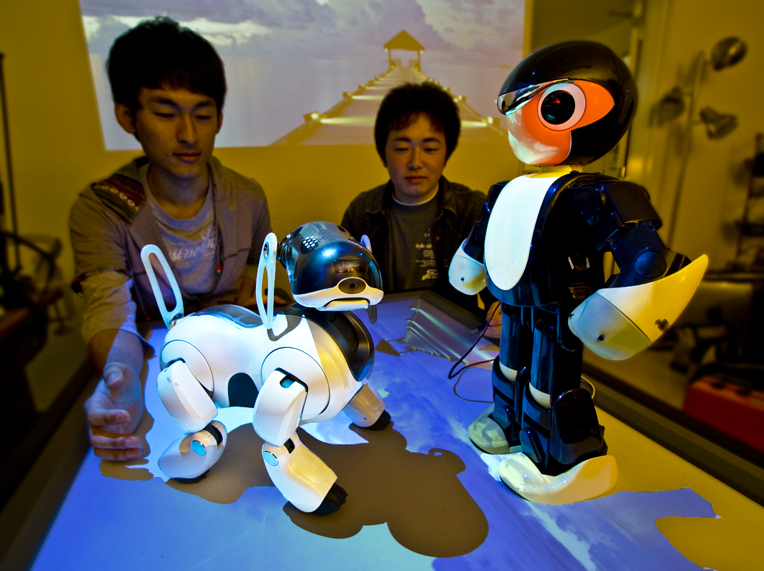

本日のMedia Design Labs.はとても賑やかでした.新任の岡先生の研究室からは,岡先生がロボットと一緒に遊びにきてくれ,隣の内田研究室からは4年生の皆さんがロボットと遊びにきてくれました.そして,関先生は写真監督として来て下さいました.それにしても,アイボはチョーカワユイ.

- 詳細

今期,英国Univ. of SurreyのProf. Nigel Gilbertの社会現象に関するシミュレーションモデルに関する論文を多数皆さんに読んでもらいます.先生の著書「社会シミュレーションの技法」は日本語にも翻訳されてとても参考になりますが,残念ながら現在絶版のために購入はできませんが,図書館から借りて読んでください.

- 詳細

現代の映画等では,マルチエージェントモデルに基づくシミュレーションシステムを活用した映像制作が一般的となりました.以下の動画はそれぞれAI-Implant,Massive Prime及びKynapse AIというツールの利用例ですが,その他にも多数のツールが実用化されてます.今期のゼミでは,これら最新技術を勉強して,これらを超える新しいアイデアについてゼミでは発案します.

- 詳細

3月にサンフランシスコで開催されたGDC2009でのレポート(4gamer.netによる)は,ゼミで最大限に活用します.また,d’Arc(だるく)さんがまとめられたGDC報告会のレポートも参考になります.いずれは研究室での成果をGDCで発表できるようになりますので,企業の皆様からの応援もよろしくお願いします.

- 詳細

工学と芸術の融合による ”メディアアート” は,当学科のメディアデザインコースにおける研究テーマの一つとして今後期待されている分野の一つである.当研究室における研究成果のうち,マルチユーザタッチテーブルを用いた先進的ヒューマンインタフェースに関する研究は,おそらく”メディアアート”作品として発表できるものが多いと考えている.例えば,以下の動画はYAMAHAのTenori-Onを用いたDJmag's Marc '01'であるが,マルチユーザタッチテーブルを用いれば,もっと凄いのができるんじゃないかと,ウチの学生達は全員思ったんじゃないかな?

EC2007 (Entertaiment Computing)での発表も,メディアアートを工学的な視点でとらえた発表としてみると,我々の研究にとても参考になりそうです.

- 詳細

これはスゴイと,企業の方から本日のマイコミジャーナルで紹介されているPlanetInAction.comのShipを紹介していただきました.ここまでできるようになると,GoogleEarthとは気づかない人が多そうですね.数理情報工学演習ではShipsを分析し,これを超えるためのアイデアの創出を実施します.ここをクリックすると,GE上で実際に操船できます.陸上を航行することができるのはご愛嬌ですが,これでロッテルダム港から横浜港まで行けそうですね.

- 詳細

これぞリアルヒューマンインタフェースです.笑えます.これをメディアアート作品としてとらえれば,我が研究室での研究テーマとなるのかもですね.本研究室の学生諸君,ヨロシク!

Hi from Multitouch Barcelona on Vimeo.

- 詳細

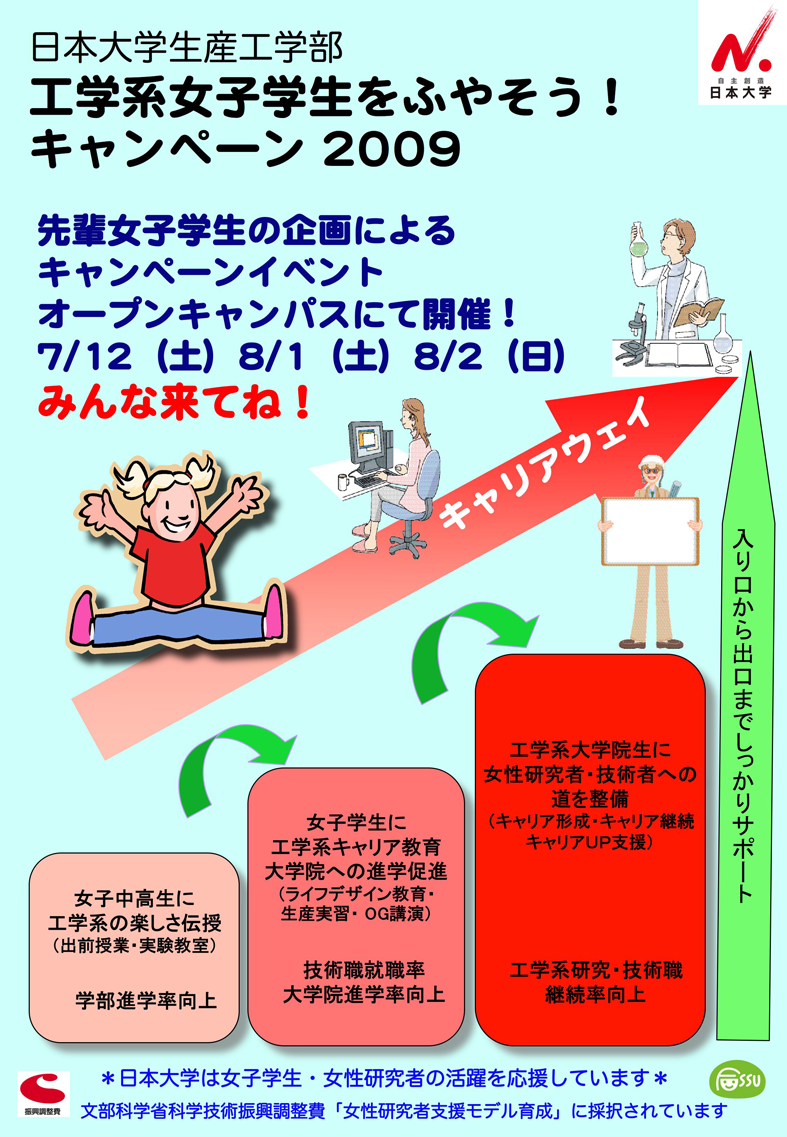

今週のゼミで3年生の志甫君が一部を紹介してくれた2009年2月号のACM論文"Women in Computing Take 2"には,米国におけるCS(Computer Science)を専攻する女子学生数のこの10年間の変化が紹介されていた.

-

学部でCS(Computer Science)を専攻した女子学生数

- 1995年:7,063人

- 2005年:11,235人

-

大学院でCSを専攻した女子学生数

- 1997年:9,881人

- 2005年:12,061人

学部も大学院も,女子学生の数は着実に増大している.大学院の方が学部より多いのは,おそらく留学生が多いからであろう.僕がUIUCのCSへ留学していた時も,確かに女子学生は留学生の比率が多かった.いずれにせよ,学生のCS離れが続いている中で,女子学生が着実に増えているのは,CSにおける女子学生を増やすための活動を続けてきた関係者の皆さんの努力の賜物であろう.

我が生産工学部では同様の活動が行われていないのかと思っていたところ,女性教員の方々と女子学生が中心となって,「工学系女子学生をふやそう!キャンペーン」を実施しているのを先日知った.詳細内容はいずれ学部のホームページ上で紹介された後にここでも紹介しようと思う. 7月12日,8月1日及び8月2日に実施されるオープンキャンパスで,関連するイベントが行われるようである.是非とも,我々男性教員や男子学生もこの活動を応援したいと思う.

で,我が研究室を見渡すと,現在所属している10名の学生は全員男子.是非とも,来年は本研究室においても女子学生を増やそうキャンペーンを実施したいものである.

- 詳細

生産工学部の学生は,3年生の夏に2週間の生産実習(インターンシップ)を必須科目として実施する必要がある.理系の大学では,夏休みにインターンとして企業実習を行うのは珍しくないが,それを必須科目としている大学は珍しいらしい.学生によってはとても良い機会である半面,千名を超す学生を一度に送り出す大学側としては,なかなか大変そうである.

インターンシップといえば,昨年のアカデミー賞 Science and Technology部門を受賞した坂口亮氏は,慶應義塾大学の環境情報学部でCGや映像制作等を専攻していた3年生の時,デジタルドメイン社で1年間のインターンシップを体験し,卒業後はそのままデジタルドメイン社に就職した方だ.坂口氏は流体シミュレーションが専門で,Load of the RingやThe Day After Tomorrow等に出てくる洪水等のCG技術が評価されてアカデミー賞を受賞した.工学的に流体シミュレーションを行うと,いかに実世界で起こる現象とマッチしているかを再現できたか否かが,その手法の妥当性判断基準となる場合が多い.しかし,坂口氏の妥当性判断基準は「監督の指示したリアル性」であるとのこと.すなわち,監督が水流をこのコーナで曲げろと言えば,そのように振る舞うような流体をモデリングするということ.これはまさしく,モデリング&シミュレーションにおける妥当性確認方法として専門家の判断による,に当てはまる妥当性確認方法である.

坂口氏に関しては,CG-ARTS協会のHPで詳しく紹介(←ここをクリック)されている. また,坂口氏を紹介したWOWOWの番組「QUEST 探究者たち 坂口亮他」を研究室のシネマスクリーンで観られるので,本研究室の学生は是非とも一度観ておくこと.